Aktivitäten 2019

Die Weisheit des Alters

Etwa der Sinn für das Wesentliche. Wir haben gelernt, uns nicht mehr so sehr mit Kleinigkeiten aufzuhalten – und eine Menge Dinge, die früher groß und wichtig waren, werden im Alter kleiner. Verglichen mit jüngeren Erwachsenen haben wir Älteren weniger mit negativen Gefühlen zu kämpfen. Wir lassen uns von ungünstigen Lebensumständen nicht mehr so leicht aus dem Gleichgewicht bringen, sondern verstehen es, damit umzugehen. Lebensweisheit kann man auch dazu sagen.

Man ist so alt, wie man sich fühlt, heißt es schönfärberisch, aber das ist leider nicht so. Nein, man ist so alt, wie man alt ist. Aber das heißt nicht, dass man sich schlecht fühlen muss! Körperliche Veränderungen können wir nur bedingt verhindern, indem wir immer wieder Phasen der Entspannung einbauen, in denen wir unsere Batterien aufladen können.

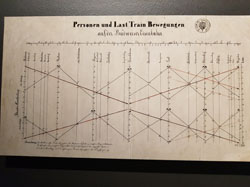

Wie im Vorjahr konnten die 31 Teilnehmer in vier unterschiedlichen Varianten die Berg- und Talstrecke zwischen dem Bf. Matrei am Brenner und dem Klostergasthof Maria Waldrast bewältigen. In der Gaststätte gab es ein gutes Mittagessen, das mit zwei von Pitschmann Manfred und Weiss Wilfried gesponserten Getränkerunden aufgepeppt wurde. Danach erfolgte die Startnummernausgabe an die 25 Rodelsportler. Als Richtzeit für den Sieger wurde die zwölfte Fahrzeit festgelegt. Aufgrund der letztjährigen „Irrfahrten“ gab es noch einmal einen Hinweis, nur die rechtsseitige „Direttissima“-Strecke (links „Sightseeing“-Strecke) zu befahren.

Die Naturbahn präsentierte sich - wie immer - von ihrer besten Seite und die neuen Sportgeräte trugen ebenfalls dazu bei, dass trotz so manchem, glimpflichen Rodelsturz ein sehr flottes Rennen zustande kam. Für den Organisator Hörtnagl Georg war jedoch am wichtigsten, dass die Winterveranstaltung ohne Verletzungen beendet werden konnte.

Bei der Siegerehrung im Parkhotel Matrei waren viele überrascht, als die Ergebnisliste verlautbart und den drei Erstplatzierten die Ehrenpreise übergeben wurden:

1. Biechl

Andreas 05:39:69 (+00:00:00), 2. Habicher

Alois 05:38:64 (-00:01:05), 3. Fritz

Franz 05:38:50 (-00:01:19). Alle Ergebnisse findest Du auf der Hompage-Seite "Statistik".

Nach der Preisverteilung ging es mit dem Wettbewerb im „Ladinisch“-Watten weiter. Verbissen wurde um die RPP-Monatskrone der „Watter-Könige“ gerungen. Die Kartenpartner Außerhofer Thomas und Weiss Wilfried konnten dieses Mal gegen die Wipptaler Lokalmatadoren Hörtnagl Georg und Tschenett Klaus reüssieren.

Organisation: Hörtnagl Georg

Fotodokumentation: Dornauer Roman, Hanika Dietmar, DI Musyl Georg, Weber Karl

Im Oktober 2014 hatte die RPP-Truppe mit der Biererlebniswelt Starkenberg in Tarrenz zwar schon ein gleichlautendes Besichtigungsthema am Programm, aber im Biermuseum der Mohrenbrauerei (eröffnet am 21. Oktober 2016) in Dornbirn wird die Geschichte des Genussnahrungsmittels in einer anderen Form und natürlich auch moderner präsentiert. Im Museum erfahren die 41 Teilnehmer auf über 700 m2 und vier Etagen interaktiv und multimedial die Geschichte der Braukultur. Dabei konnten sie zahlreiche Exponate aus der Sammlung der Eigentümerfamilie Huber besichtigen. Das Juwel der Ausstellung ist die historische Brauanlage der Satteinser Gasthausbrauerei Schäfle. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und war bis 1917 in Betrieb. 1989 erwarb Geschäftsführer Heinz Huber diese Anlage. Für das neue Museum wurde sie in liebevoller Kleinarbeit betriebsfähig restauriert.

Für die große RPP-Truppe konnte im Stadtzentrum keine passende Gaststätte gefunden werdenund so musste man vor dem Museumsbesuch zum Mittagessen im Lokal „Stuonobach“ mit dem Dornbirner Stadtbus in den Ortsteil Steinebach fahren. Das Servicepersonal war hier freundlich und aufmerksam und auch die Speisen mundeten ausgezeichnet. Danach ging es wieder zurück zum Museum. In zwei Gruppen wurde die Besichtigung durchgeführt, wobei eine Gruppe am Beginn mit einer Verkostung von verschiedenen Biersorten startete und die zweite am Ende die Führung damit abschloss. Hier ging es schließlich fließend in die Nachbesprechung über, denn alle Lokale in der Umgebung waren am „Unsinnigen Donnerstag“ mit den „Faschingsnarren“ bis auf den letzten Platz gefüllt.

Von der Museumsführung besonders im Gedächtnis geblieben ist der Hinweis, dass schon in Babylon im Gilgamesch-Epos (1800 bis 1595 v. Chr.) das Bierbrauen beschrieben wird. Ebenfalls erwähnt wurde dabei die älteste Bierschankordnung der Welt, die etwa 1700 v. Chr. im Codex Hammurapi zu finden ist. Hier wird unter anderem die Todesstrafe für Bierpantscher festgeschrieben, außerdem auch die Verteilung von Bier - einem schon damals wichtigen Grundnahrungsmittel - geregelt: Arbeiter und Angestellte erhalten 2 Liter täglich, Verwalter und mittlere Beamte 3 Liter, Provinzverwalter und Oberpriester 5 Liter, weibliches Personal bei Hofe und in den Tempeln 3 Liter süßes Bier.

Fotodokumentation: Hanika Dietmar, Weber Karl

Dieses Mal traf sich

die 34 Teilnehmer starke RPP-Truppe am Bahnhof Schwaz zur Betriebsbesichtigung

der Firma ADLER Lacke. Zuvor ging es jedoch mit dem City-Bus

1 zum Restaurant „Knappenkuchl“, um hier gepflegt Mittag zu essen. Auch die

Kommunikation kam dabei nicht zu kurz, denn es konnte ein reger

Meinungsaustausch beobachtet und dieser mit einer Getränkerunde von den

„Geburtstagskindern“ Beer Heinz, Dravetz Siegfried und Rainer Walter im

übertragenen Wortsinn flüssig gehalten werden. Nach dem Mittagessen spazierten

die RPP’ler einen knappen Kilometer zum ADLER-Firmengelände zurück.

Bereits am Eingangstor wurde die Gruppe von der Firmenchefin Claudia Berghofer empfangen und die ersten Eckdaten zur Firmengeschichte präsentiert. ADLER ist Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das Familienunternehmen heute in der dritten Generation geführt. Mitrund 620 Mitarbeitern werden zurzeit jährlich 17.800 Tonnen Lack produziert und damit ein Jahresumsatz von 115 Millionen Euro erzielt. 61 Prozent der Erzeugnisse werden in über 25 Ländern exportiert Für die Forschung und Entwicklung stehen in Schwaz 110 Mitarbeiter zur Verfügung. Das Unternehmen stiftet bzw. finanziert deshalb auch einen Lehrstuhl für Chemieingenieurwesen und Materialprozesstechnik an der Universität Innsbruck. Ab Wintersemester 2019/20 können an dem neuen Institut bis zu 20 Studenten einem Masterstudium nachgehen.

Die Teilnehmer lernten beim Besichtigungsrundgang die Abteilungen Forschung & Entwicklung, Anwendungstechnik, die Produktion und Logistik kennen. Nicht fehlen durfte natürlich mit der modernsten Wasserlackfabrik Europas (2017) sowie dem innovativen Logistikzentrum mit vollautomatischem Hochregallager (2018) die jüngsten Meilensteine des Unternehmens. Dabei konnte erfahren werden, wie viel Technologie und Handarbeit zugleich in den Qualitätsprodukten von ADLER stecken und hinter wie vielen perfekten Oberflächen im Alltag sich Lacke des Tiroler Herstellers verbergen. Abgeschlossen wurde die zweistündige Betriebsbesichtigung in der Firmenkantine mit einer Einladung an die RPP’ler zu Kaffee und Kuchen.

Fotodokumentation: Hanika Dietmar, Weber Karl

Zwischen Zams und Schönweis ragt mitten im Inntal ein kühner „Felszahn“ auf, auf dem seit dem Mittelalter die Kronburg auf 1.066 m thront. Die Burg ist wahrscheinlich um 1380 entstanden, allerdings soll es auf dem Schlossberg schon eine prähistorische Siedlung gegeben haben. Auch in der Römerzeit spielte der strategische Platz eine wichtige Rolle. Mit der Wallfahrtskirche, dem Gasthaus und dem Frauenkloster im Sattel unterhalb der Ruine bildet die Kronburg ein idyllisches, weithin sichtbares Ensemble, das im Besitz der Barmherzigen Schwestern von Zams ist. Die Kronburg ist nicht nur für Wallfahrer und Wanderer sondern auch für die RPP‘ler ein begehrtes Ziel, denn es gibt wunderschöne Ausblicke auf den Landecker Talkessel und das Inntal und zudem eine geschätzte Einkehr im Gasthaus Kronburg.

Die 32 Teilnehmer trafen sich bei diesem Tagesausflug am Bf. Landeck-Zams, um mit dem gemieteten Sonderbus über Schönwies zur Kronburg zu gelangen. Empfangen wurde die Gruppe von der Ordensfrau „Schwester Barbara“, die bei der Führung durch das Kloster auch die privaten Räumlichkeiten der Bewohnerinnen zeigte und auf die vielen Fragen der RPP’ler kompetent und offen antwortete. Die Besichtigung der Wallfahrtskirche endete mit dem von Schwester Barbara angestimmten und gemeinsam gesungenen „Vater unser“. Der abschließende Höhepunkt war die Präsentation der Weihnachtskrippe mit den wertvollen Terrakottafiguren der sizilianischen Künstlerin Angela Tripi durch den ehemaligen ÖBB-Kollegen und Krippenbaumeister Zangerl Arnold.

Anschließend ging es zum wohlverdienten Mittagessen ins gegenüberliegende Gasthaus. Die (Ex-) Geburtstagskinder Biechl Andreas, Seebacher Walter und Sonnweber Josef luden zu zwei Getränkerunden ein und Ganahl Norbert, Habicher Alois sowie Radis Wilhelm übernahmen die Buskosten der Sonderfahrt. Nach dem Essen wanderten einige der Teilnehmer zur Kronburg-Ruine hinauf. In rund 20 Minuten wurde auf historischem Weg die Burganlage erreicht und dabei der Rundumblick auf die großartige Landschaft genossen. Die strategische Bedeutung wird einem bei der Besichtigung der Anlage erst so richtig bewusst. Überraschend ist, welche Dimension die Burg hat.

Davon zurückgekehrt, wurde die Wartezeit auf den Bus im Gastgarten mit angeregten Gesprächen verkürzt. Die Rückfahrt nach Landeck verlief wie im Flug und die Heimfahrzüge konnten problemlos erreicht werden. Einige hatten jedoch noch immer nicht genug, denn sie mussten in den Räumlichkeiten der ESV-Kegelbahn Landeck „unbedingt“ ihre Nachbesprechung weiter fortsetzen.

Organisation: Zöhrer Erwin

Fotodokumentation: Hanika Dietmar, DI Musyl Georg, Weber Karl

Bei dieser Veranstaltung stand in Vorarlberg wieder einmal ein kleines - aber feines - Museum im Mittelpunkt des Interesses. Nach der Ankunft in Bregenz ging es für die 36 Teilnehmer mit dem Landbus nach Hard zum Mittagessen im Gasthaus „Käth‘r“. Die (Ex-) Geburtstagskinder Depaoli Heinz, Gantner Adolf, Hanika Dietmar, Margreiter Walter, Müller Herbert, Reich Anton und Riemer Herbert haben hier die gesamten Getränke dazu gesponsert. Danach erfolgte erneut eine Busfahrt zur Museumsführung im Harder Wasserturm. Dort konnten wir in die Geschichte und Anfänge der Industrialisierung Vorarlbergs eintauchen.

Das um 1570 erbaute Wasserschlösschen Mittelweiherburg im Quellgebiet des Harder Dorfbachs war nach vielen Besitzerwechseln seit 1794 die Wiege der Textilindustrie. 1880 erfolgt die Schließung wegen des Dorfbach-Wasserstreits „Hell gegen Trüb“. Von 1957 bis 1962 gab es eine Sanierung samt der Errichtung eines Heimatmuseums. Seit 1997 ist es ein Textildruckmuseum mit den Schwerpunkten: Formstechen - textiler Handdruck und Sozialgeschichte der Industrialisierung bis in die 1930er Jahre.

Alle Techniken des Formstechens und Druckens werden im Museum gezeigt und ausführlich erklärt. Darüber hinaus geht es aber auch um die gesellschaftspolitischen Veränderungen, um Macht und Reichtum. Es geht um Löhne und Lohngefälle, um die Kinderarbeit und den ersten großen ökologischen Konflikt, den Vorarlberg erlebte. Das Museum informiert auch über allgemeine Veränderungen in Vorarlberg, wie zum Beispiel die Arbeitszuwanderung und die Gründung von sozialistischen und katholischen Arbeitervereinen.

Nach der beeindruckenden Führung wanderten die RPP’ler vom Museum zur Haltestelle Hard-Fußach und fuhren mit dem Zug nach Bregenz zurück, um im Gastgarten der Bahnhofrestauration mit einer Nachbesprechung die Wartezeit auf die Heimfahrzüge zu verkürzen.

Organisation: Ehrbach Manfred

Fotodokumentation: Hanika Dietmar

Obwohl viele der RPP’ler bereits in den Urlaub gefahren sind, haben sich trotzdem 23 Teilnehmer in Brixlegg getroffen, um dem dortigen Bergbaumuseum einen Besuch abzustatten. Vom Bahnhofvorplatz ging es zuerst mit dem ÖBB-Postbus nach Reith im Alpachtal, um im Gasthaus „Dorfwirt“ Mittag zu essen. Die servierten Speisen mundeten ausgezeichnet und wurden zudem mit der „Getränkespende“ von den (Ex-) Geburtstagskindern Dablander, Eller, Gremer, Grießenböck, Schabus und Strobl veredelt. Danach musste mit dem Bus wieder eine Haltestelle zurück gefahren werden, um zum Tiroler Bergbau- und Hüttenmuseum zu kommen.

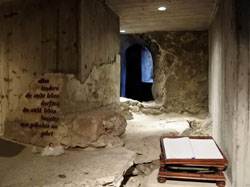

Dieses befindet sich mitten in der Marktgemeinde von Brixlegg, im Gebäude der alten Volksschule von 1876. Auf einer Ausstellungsfläche von 400 m² werden hier die historischen Bergbau- und Schmelztechniken dokumentiert und veranschaulicht und bieten außerdem die Möglichkeit, einen wesentlichen Teil der Montangeschichte Tirols kennenzulernen.Ur- und frühgeschichtliche Funde lassen auf eine alte Bergbausiedlung im Raume Brixlegg schließen. Sie ergeben einen weiteren wesentlichen Schwerpunkt der Ausstellung. Einzigartige Fundstücke und Relikte aus längst vergangenen Zeiten, die über 6000 Jahre zurückreichen, weisen auf eine lange Entwicklungsgeschichte des Montanwesens in Tirol hin.Die Funde können den komplexen Zusammenhang von Besiedlung, Bergbau und Verhüttung über Jahrtausende belegen. Das Berg- und Hüttenwesen in Tirol erlebte im 15. und 16 Jahrhundert eine Hochblüte. Zu dieser Zeit waren der Bergbau und eine Schmelzhütte bereits einvöllig durchorganisiertes Unternehmen. Abbildungen aus dem Schwazer Bergbuch von 1556 und Zeichnungen von "Georgius Agricola" zeigen anschauliche Beispiele von der Organisation und dokumentieren auch die schwere Arbeit im Montanbereich. Davon zeugen mit dem „Geleucht“ und „Gezähe“ sowie viele andere Bergbauutensilien wie z.B. Steigbäume, Erztröge, Meißel, Keile, Holzschemel, etc. in mannigfacher Zahl und Ausführung aus den verschiedensten Jahrhunderten.

Nach der beeindruckenden Führung durch die

lange Tiroler Bergbaugeschichte musste im schattigen Gastgarten des am Weg zum

Bahnhof liegenden Cafè Restaurant „Pasticcio“ unbedingt noch eine

Nachbesprechung durchgeführt werden. Die Teilnehmer kamen trotzdem zeitgerecht

nach Hause.

Als Draufgabe bzw. Abrundung des Treffens wurde in der Talstation das kleine - aber sehr interessante - Pfänderbahn-Museum besucht. Der Geschäftsführer und der Technische Betriebsleiter gaben einen Einblick in die Pionierzeit des Bergbahnbaus. Um 1900 waren dampfbetriebene und elektrische Zahnradbahnen auf den Pfänder geplant, ehe 1926/27 eine Seilschwebebahn gebaut wurde. Zahlreiche Fotos vermitteln die Entstehung und weitere Entwicklung der Pfänderbahn bis zum heutigen Tag. Auch die wechselvolle Bedeutung des Bregenzer Hausbergs wird dokumentiert. So etwa die Anfänge des Skisports, die Veranstaltung von Motorradrennen und Segelflug- Veranstaltungen. Zum Abschluss wurde noch die aktuelle Seilbahntechnik der Bahn präsentiert und eindrucksvoll erklärt.

Nach dem imponierenden Panoramablick und der exzellenten Führung musste in einem schattigen Gastgarten in Haltestellen-Nähe von Bregenz-Hafen unbedingt noch eine gemütliche Nachbesprechung abgehalten werden. Die Teilnehmer erreichten trotzdem alle ihre vorgesehenen Heimfahrzüge.

Die Tiefenbachklamm, die vor Jahrtausenden von der Brandenberger Ache zwischen Kramsach und Brandenberg geformt wurde, lockt mit traumhaften Ausblicken auf Naturschauspiele, die der Wildbach bietet: schäumende Gischt, Felsen, die Strudel verursachen und moosbewachsene, unerreichbare Ufer. Durch diese Klamm wurde bis 1966 über Jahrhunderte das Holz aus dem waldreichen Brandenberg ins Inntal getriftet. Aus dem schmalen Triftsteig entlang der Brandenberger Ache ist ein Wandersteig gewordenund ermöglicht damit einen spannenden Ausflug durch dieses Naturdenkmal.

Überraschend viele RPP’ler wollten bei der August-Veranstaltung mit dabei sein. Insgesamt 36 Teilnehmer trafen sich in Brixlegg, um mit dem angemieteten Autobus nach Kramsach zum Einstieg in die Klamm zu kommen. Nach ca. 1,5 km gelangt man an eine tolle Aussichtsplattform, von der sich die enge Schlucht besonders gut überblicken lässt. Und nach den rund vier Schlucht-Kilometern flussaufwärts sowie einer Gehzeit von einer guten Stunde öffnet sich die enge Klamm zu einer Ebene mit der Einkehrmöglichkeit zum gemütlichen Verweilen in der Jausenstation "Tiefenbachklamm". Hier wurde von den RPP‘lern gut gespeist und von den Geburtstagskindern Drolle Gerd, Fritz Konrad, Pittracher Hubert und Zöhrer Erwin zu zwei Getränkerunden eingeladen. Als geborener "Brandenberger" erklärte Mühlegger Otto anschließend "seine" Heimatregion und die gefährliche und mühevolle Arbeit der historischen Holztrifft. Am frühen Nachmittag wurde wieder der Rückweg durch die Klamm angetreten, wo am Endpunkt der Bus bereits auf die Wanderer wartete und zum Bf. Brixlegg brachte.

Der überwiegende Teil der Teilnehmer fuhr mit ihren Heimfahrzügen sofort weiter. Einige wenige mussten "unbedingt" eine Nachbesprechung im nahegelegenen Lokal "Alpenhof" durchführen, um die imposanten Eindrücke von der Wanderung noch einmal Revue passieren lassen zu können.

Mit der Suche nach einem Motto für den mehrtägigen Sonder-RPP im Jahr 2019 konnte mit der "Eisenbahn-Nostalgie in Ostösterreich" genau der Geschmack aller 55 Teilnehmer getroffen werden. Zudem hatte sich unser Wiener RPP-Kollege Haslinger Alfred sofort bereit erklärt, die Gesamtorganisation für die Veranstaltung zu übernehmen, ohne dabei jedoch zu erahnen, wie groß diese Besuchertruppe eigentlich sein wird. Es ist ihm trotzdem gelungen, alle diesbezüglich auftretenden Probleme zur Zufriedenheit aller zu lösen. Jedenfalls ließ das von ihm erstellte Programm und dessen Abwicklung für Eisenbahn-Nostalgiker keinerlei Wünsche offen …

Den Schwerpunkt in der Führung bildete die Eisenbahnsammlung mit über 60 Großobjekten, teilweise über 150 Jahre alte Originale. Von all diesen Exponaten faszinierten die Fahrzeuge am meisten. Um die große Mittelhalle sind sechs der wertvollsten Fahrzeuge aufgestellt. Thematisch sind sie nicht nur Teil der Ausstellung „Verkehr“, sie gehören genauso zu den Bereichen „Schwerindustrie“ und „Energie“. Kohle und Stahl aus Mähren wurden auf der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn transportiert. Die Dampflokomotive „Ajax“ dieser Bahnlinie ist ein Zeuge der Zeit. Gleichzeitig steht sie auch als Beispiel für ein Endprodukt der Schwerindustrie. Strom aus Wasserkraft war nach dem Ende der Monarchie der Weg, um die Eisenbahn in Österreich mit heimischer Energie zu versorgen. Die Lokomotive 1060.001 von 1912 steht im Museum unweit eines Turbinensatzes des Ruetz-Kraftwerkes. Beide wurden für die Mittenwaldbahn erbaut. Der elektrische Antrieb ist heute für die Eisenbahn ebenso dominierend, wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Dampfkraft war. So steht neben der 1060.001 eine Dampflokomotive, die auch den Bezug zum Bereich „Energie“ herstellt. Diese besondere Dampflokomotive - die 1.20 der k.k. Österreichischen Staatsbahnen - ist sogar in Bewegung zu bewundern. Aufgeschnitten lässt sich ein Blick in das Innere der Lokomotive werfen und während der Vorführung konnte man die Arbeit von Zylinder und Gestänge verfolgen.

Nicht nur die Eisenbahn-Abteilung beeindruckte bei der Führung, sondern auch die restlichen Themenfelder im Museum waren hervorragend aufbereitet und hinterließen bei den Teilnehmern staunende Gesichter. Dass nach einem rund zwei Stunden dauernden Aufenthalt im Technischen Museum eine Nachbesprechung unbedingt erforderlich war, stritt niemand ab. Deshalb wurde die Truppe mit dem Sonderbus zum Restaurant „Müller Bräu“ gebracht, wo im Rahmen des Meinungsaustausches so nebenbei das Abendessen eingenommen und auch der „aufgestaute“ Durst gelindert werden konnte. Das Lokal befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Hotels und somit war für jeden der Heimweg leicht bewältigbar. Viele nutzten zudem noch die Hotelbar für einen finalen Absacker zum Abschluss des ersten Programmtages.

Das Eisenbahnmuseum ist auf dem Gelände der ehemaligen Zugförderung Strasshof untergebracht. Die Anlage wurde zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in den Jahren 1939 bis 1947 für den Betrieb durch die ÖBB errichtet. Nach dem endgültigen Aus im Jahre 1976 ging sie an den V1. Österreichischen Straßenbahn und Eisenbahn Klub) über, der sie in ein Museum umwandelte. 1999 wurden die Eisenbahnexponate des Technischen Museums Wien nach Strasshof in Betreuung übergeben. Die Fahrzeugsammlung umfasst Dampf-, Diesel- und Elektroloks, wobei die Dampflokomotiven das Herzstück der Sammlung darstellen. Über 40 Lokomotiven aus der Zeit von 1851 bis 1965 sind zu bewundern. Aber auch die Diesellokomotiven haben hier einen besonderen Stellenwert. Sie sind es, die noch immer den nötigen Verschub im täglichen Betrieb meistern.

Neben der zehngleisigen Fahrzeughalle, dem eigentlichen „Heizhaus“ mit seinen rußigen Wänden und dem typischen Geruch nach Kohle und Öl, sind im Eisenbahnmuseum Strasshof noch alle Nebenanlagen, die zum Betrieb von Dampflokomotiven nötig sind, vorhanden. Am Gelände befinden sich eine Drehscheibe mit 23 m Durchmesser, eine Wasseranlage mit Brunnen, Wasserturm und Wasserkränen zum Befüllen der Lokomotiven sowie eine Bekohlungsanlage. Einen Schlackenkran hat man nach Originalplänen wieder errichtet. Am 14 ha umfassenden und 1,2 km langen Gelände sind insgesamt an die 14 km Gleis verlegt. Mittels einer Brücke können diese Gleise gefahrlos überquert werden. Von dort oben gibt es einen imponierenden, gesamthaften Überblick über die Gleisanlagen. Bei den zahlreich ausgestellten Loks, Waggons und Zügen konnte man teilweise hineinschauen oder hinaufklettern, um das „Innenleben“ der Fahrzeuge näher zu betrachten. Ein Eldorado für Eisenbahnenthusiasten, wo die Zeit für die etwas über zwei Stunden dauernde Besichtigung wie im Flug verging.

Die Führung über das gesamte Museumsgelände - natürlich in zwei Gruppen - war nicht nur überaus beeindruckend, sondern gleichzeitig auch ernüchternd, wenn man bei der Fahrt mit dem Schienenbus 5081 die Gleise abfuhr und sehen musste, wie diese mit vielen historischen Fahrzeugen (Lokomotiven, Waggons) zugestellt sind und ein Teil dieser Eisenbahngeschichte leider zum „Verrosten“ verdammt sein wird. Trotz allem Einsatz der sehr aktiven und ambitionierten Mitglieder des Museumsvereins werden ihre finanziellen Mittel und Arbeitsleistungen bei weitem nicht ausreichen, um dies alles restaurieren bzw. konservieren oder gar fahrtüchtig erhalten zu wollen.

Nach einigen „Ermahnungen“ gelang es, die Teilnehmer vom Museumsgelände in den Bus zur Weiterfahrt nach Schrick zum Wirtshaus „Zum goldenen Igel“ zu bewegen. Aufgrund eines größeren Staus auf der A5 und einiger Baustellen auf der Bundesstraße ging es über die „Dörferlinie“ bzw. Landesstraße zum Gasthaus. Aber diese Streckenänderung hatte auch etwas Gutes, denn so konnten viele schöne landschaftliche Eindrücke mitgenommen werden. Das Mittagsbuffet mundete den RPP’lern ausgezeichnet und hier war es auch möglich, den aufgestauten Durst endlich zu löschen. Leider blieb dazu nicht allzu viel Zeit, weil die nächste Veranstaltung schon wieder anstand: „Mit der Weinviertel-Draisine von Ernstbrunn über Grafensulz nach Asparn an der Zaya“.

Nach einer ca. 40-minütigen Busfahrt wurde der Starplatz Ernstbrunn-Thomasl zeitgerecht erreicht. Als erstes musste für jede Draisine eine Art Verhaltenskodex (Spielregeln) unterschreiben werden, anschließend gab es eine kurze Einschulung von einem Instruktor. Das Augenmerk lag hier vor allem bei den Sicherheitsbremsvorrichtungen vor Straßen- und Wegekreuzungen. Alle Draisinen sind einheitlich mit zwei Fahrradsattel-Sitzen für die „Pedalritter“ und zwei bequemen Mittelsitzen für die „Mitfahrer“ ausgestattet. Durch die identischen Fahrzeuge war somit jederzeit ein Tauschen beim Überholen mühelos möglich.

Die historische und landschaftlich vielfältige Strecke weist von Ernstbrunn nach Grafensulz eine leichte Steigung auf, bietet bei Grafensulz einen traumhaften Ausblick auf die Weinviertler Hügellandschaft und mündet in einer rauschenden Talfahrt hinunter ins Zayatal. In der Labstation Grafensulz, nahe dem höchsten Punkt (298 m) der Bahn, wurde eine wohlverdiente, kurze Trinkpause eingelegt. Danach gab es eine ca. 4 km lange, entspannende Abfahrt ins Zayatal nach Asparn mit bis zu 30 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Gesamtstrecke von 12,7 km mit einer maximalen Steigung von 27 Promille wurde inklusive eines längeren Bedarfshalts in etwas weniger als zwei Stunden bewältigt. Nach den schweißtreibenden „Höchstleistungen“ mussten die Erlebnisse und Beobachtungen im Gastgarten der Bahnhofsrestauration Asparn besprochen werden, mit dem Fazit: „Zwei Alte treten und zwei Junge sitzen“. Ein weiteres Thema war natürlich die organisatorische Meisterleistung von Haslinger Alfred, die Fahrtrichtung der Draisinenstrecke an diesem Nachmittag umzudrehen. Im Normalbetrieb wird ja am Vormittag von Ernstbrunn nach Asparn und am Nachmittag in die Gegenrichtung gefahren.

Von Asparn nach Mistelbach wurde zum vereinbarten Zeitpunkt die Weiterfahrt mit dem Schienentaxi angetreten. Die Fahrzeuge sind ehemalige, ausgemusterte ÖBB-Motorbahnwagen für die Streckenwartungsarbeiten. Für die RPP’ler war das der krönende eisenbahnspezifische Abschluss des sportlichen Nachmittags. Von der Endstelle der Strecke - Mistelbach Interspar - musste noch ein zehnminütiger Fußmarsch zurückgelegt werden, um den bereitstehenden Bus zu erreichen. Dieser brachte die Gruppe wieder zurück nach Wien, wo im Heurigenlokal „Weinlaube Oberlaa“ gemeinsam zu Abend gegessen wurde. Danach konnte jeder nach seinem Gutdünken in sein Übernachtungsquartier zurückkehren, wobei sich an der Hotelbar die meisten wieder zu einem Schlummertrunk trafen.

In der ehemaligen Remise Erdberg ist 2014 das neue Verkehrsmuseum der Wiener Linien entstanden (bis 2012 Wiener Straßenbahnmuseum). Es zeigt historische und moderne Fahrzeuge und bietet interaktive Einblicke in den öffentlichen Verkehr Wiens. Das Gelände des neuen Verkehrsmuseums war bis 1990 noch ein Betriebsbahnhof für Straßenbahnen und wurde um 1900 errichtet. Gezeigt werden viele historische Exponate - vor allem Straßenbahnen und Busse. Im Vordergrund stehen jedoch die vielfältige Geschichte der Exponate und ein Blick hinter die Kulissen des täglichen „Öffi“-Betriebes. Insgesamt 14 unterschiedliche Themeninseln ermöglichen eine spannende Zeitreise durch die Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Wien. Von der Pferdetramway aus der Kaiserzeit über die Eröffnung der Wiener U-Bahn 1978 wird der Bogen bis heute gespannt. Eine umgebaute "Silberpfeil"-Garnitur mit verglasten Schaufenstern erlaubt einen Blick in die Fahrzeugtechnik. Und ein multimedialer U-Bahn-Simulator ermöglicht es den Besuchern, die Strecken der fünf U-Bahn-Linien aus Sicht des Fahrers zu erleben oder sie können in die Rolle eines Schaffners schlüpfen. Alle Themeninseln beinhalten interaktive und multimediale Inhalte, die zum Mitmachen einladen. Auch der Bus, der 1976 beim Einsturz der Reichsbrücke in die Donau stürzte, ist im Verkehrsmuseum ausgestellt. Das Netz der Wiener Linien umfasst neben den fünf U-Bahn-Linien auch 29 Bim- und 145 Bus-Linien, die täglich auf einem Streckennetz von mehr als 1.000 Kilometern verkehren.

Nach der sehr informativen und interessanten Führung wurden die Teilnehmer vom Sonderbus wieder abgeholt und zum Schweizer Garten hingebracht, um im Restaurant „Klein Steiermark“ Mittag zu essen. Der überwiegende Teil der Vorarlberger wollte jedoch auf das Mittagsmenü verzichten und gleich mit dem nächstmöglichen Zug nach Hause fahren. Der Busfahrer nahm die Heimfahrer bis zum Wiener Hauptbahnhof mit und der verbliebene „Rest“ ließ sich im Restaurant das Essen und die Getränke schmecken. So nebenbei wurde unter anderem auch noch das absolvierte Programm der dreitägigen Veranstaltung besprochen, sehr positiv bewertet und auf den erfolgreichen Verlauf mit einem guten Bier angestoßen.

Das Archäologische Museum ist in zwei Gebäuden untergebracht. Das eine befindet sich in einem der ältesten, das andere in einem der modernsten Häuser von Fließ. Und dennoch haben beide Museen etwas gemeinsam: Sie liegen an der 2.000 Jahre alten Römerstraße „Via Claudia Augusta“ und beherbergen besondere Schätze aus vergangenen Zeiten. Während im archäologischen Museum Funde vom prähistorischen Brandopferplatz am Gachen Blick (1991) sowie ein bronzezeitlicher Schatzfund vom Moosbruckschrofen (2001) und der hallstattzeitliche Bronzehort von Fließ (1990) ausgestellt sind, wird im Dokumentationszentrum Via Claudia Augusta die römische Kaiserstraße dokumentiert. In den Vitrinen konnten die RPP‘ler nicht nur Funde von der Via Claudia Augusta inklusive einer Kopie der „Tabula Peutingeriana“ (einzige erhaltene römische Straßenkarte), sondern auch Opfergaben, Waffen, Schmuck, Gebrauchsgegenstände und einiges mehr bewundern.

Anschließend stand die Besichtigung der alten Pfarrkirche „Mariae Himmelfahrt“ - auch „Maaßkirche“ genannt - auf dem Programm. Sie weist eine Baugeschichte auf, die man bis ins sechste Jahrhundert zurückverfolgen kann. Die freigelegten Reste konnten in der Krypta bestaunt werden. In dieser befinden sich unter anderem das Grab des Pfarrers Alois Maaß, sowie die Gedenktafel vom 1996 seliggesprochenen Pfarrer Otto Neururer und von Franz Flür, Missionar in Nord-Borneo(beide in Fließ geboren). Danach wurde im nahegelegenen Gasthof „Traube“ sehr gut zu Mittag gegessen. Das Ex-Geburtstagskind Fessler Herbert spendierte dazu die erste Getränkerunde. Nach der Labung gab es einen Empfang beim Fließer Bürgermeister Ing. Hans Peter Bock, der über die wirtschaftliche und politische Konstellation der Gemeinde referierte und die Teilnehmer mit seinen Ausführungen fesselte. Für die Errichtung eines neuen Dorfzentrums im Jahre 2016 hat die Kommune den „Europäischen Dorferneuerungspreis“ erhalten.

Die Rückfahrt nach Landeck war viel zu kurz, um die vielen Eindrücke richtig erörtern zu können. Einige wollten deshalb ihre Nachbesprechung in den Räumlichkeiten der ESV-Kegelbahn Landeck "unbedingt" noch fortsetzen. Ein Großteil der Teilnehmer fuhr jedoch mit den nächstmöglichen Heimfahrzügen sofort weiter.

Vom

Bahnhof Frastanz ging es für die 23 Teilnehmer mit einem zehnminütigen

Fußmarsch zum Gasthaus „Kreuz“, wo fast schon traditionsgemäß ein sehr gutes

Mittagessen eingenommen wurde. Mit Oktober-Geburtstagskind Föger Erich und

Pregenzer Kurt gab es zwei Sponsoren für eine dazu passende Getränkerunde.Danach spazierten alle

gemeinsam zum wenige Minuten entfernten Ganahl-Areal.

Der Besuch startete im neuen Museumskino mit einem Image-Film zur Vorarlberger Museumswelt. Danach wurde das "Grammophonicum" aufgesucht, welches mit der rondellartigen Form überraschte und begeisterte. Die Art der Führung weckte ein reges Interesse für diese spannende Pionierzeit, denn Tonaufzeichnungen sind heute ganz selbstverständlich, immer und überall verfügbar. Als 1877 der legendäre Erfinder Thomas Alva Edison erstmals seinen Zinnfolienphonographen präsentierte, erregte er mit diesem Wunderwerk nicht nur großes Aufsehen. Er setzte damit eine Entwicklung in Gang, welche die Gesellschaft veränderte. Im "Grammophonicum" in der Vorarlberger Museumswelt erhielt die RPP-Truppe einen spannenden Einblick in die Geburtsstunde der Tontechnik. Der Frastanzer Sammler Reinhard Häfele präsentierte mit 75 Ausstellungsstücken einen Teil seiner im Laufe von mehr als vier Jahrzehnten erworbenen Grammophone und Phonographen. Launig erzählte er von den technischen Feinheiten, der Geschichte der verschiedenen Geräte, aber auch von den gesellschaftlichen Auswirkungen der einzelnen Erfindungen. Die verschiedenen Apparaturen sind nicht nur optisch zu bewundern, sondern jedes einzelne Ausstellungsstück kann auch akustisch eindrucksvoll erlebt werden, wie z.B. die Stimme von Enrico Caruso oder die Gesänge nordamerikanischer Indianerstämme auf Original-Tonträgern von damals. Die Schau ist chronologisch geordnet und man kann genau nachvollziehen, wie sich die Tontechnik in den ersten Jahrzehnten entwickelt hat. Nach der erstklassigen, kurzweiligen und über zweieinhalb Stunden dauernden Führung mussten die gewonnenen Eindrücke anschließend noch im Museumscafè richtig verarbeitet werden.

Der „Krampus“ ist im Alpenraum eine Figur der Adventszeit und der Begleiter des heiligen Nikolaus. In manchen Regionen hat sich die Figur des Krampus mit jener der „Percht“ vermischt. Die ersten Perchten sind in Tirol im 17. Jahrhundert nachweisbar, Krampusse bzw. Kleibeife in den Nikolausspielen des 18. Jahrhunderts. Die Deutung, dass die Perchten die bösen Wintergeister vertreiben, gibt es erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Je nach Region existieren bis heute unterschiedliche Formen beim Ausüben des Brauchs. In Tirol spricht man von Teufeln, Perchten, Krampal oder Kleibeifen. Krampusläufe haben heutzutage vielerorts einen gewissen Show-Charakter und sind bei Groß und Klein beliebt.

Nach der Besichtigung kehrte ein Großteil der RPP’ler in das Restaurant zu einer „notwendigen“ Nachbesprechung zurück, um das monatliche Treffen gemütlich ausklingen zu lassen. Einige der Teilnehmer erkundeten stattdessen die Stadt Kitzbühel oder fuhren mit den nächstmöglichen Heimfahrzügen nach Hause.

Wenn die Fahrt nach Mittenwald zu Weißwurst und Bier im Gasthof Stern ansteht, dann wissen alle RPP’ler, dass sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu neigt. Und dieses Mal ist es auch noch ein Jubiläumsjahr, weil es die RPP West schon seit zehn Jahren gibt. Insgesamt 40 Teilnehmer wollten sich die Bilanz-Präsentation vom März 2010 bis zum Dezember 2019 nicht entgehen lassen.

Das Ziel der monatlichen Treffen ist - wie im Jahrbuch 2011 beschrieben - nach wie vor dasselbe geblieben: "…, dass wir auch in der "Zeit danach" am Weiterbestand der sozialen Kontakte, die sich aus dem gemeinsamen Arbeiten ergeben haben, nach wie vor interessiert sind. ..." Fünfzehn "Gründungsmitglieder" trafen sich zur Startveranstaltung am 25.03.2010 und zehn Jahre später ergeht das monatliche Einladungsschreiben an derzeit 180 RPP’ler.

Bei der Zehnjahresbilanz können ebenfalls hervorragende Eckdaten präsentiert werden: In dem Zeitraum wurden insgesamt 118 RPP- und acht dreitägige Sonder-RPP-Veranstaltungen organisiert, die mit 3.632 Teilnahmen - davon 296 bei den Sonder-RPP’s - statistisch zu Buche stehen. Bei allen Treffen wurde fotografiert und diese mit 32.219 Bildern dokumentiert, wobei 8.717 Fotos von den Sonder-RPP’s sind. Alle Aktivitäten können in neun Jahrbüchern und seit 13.02.2014 auch im Internet in einer "allumfassenden" RPP-Homepage nachgelesen werden.

Zum Jubiläum gehört es sich jedenfalls, allen bisherigen RPP-Organisatoren und den Homepage-Verantwortlichen ein ganz großes DANKESCHÖN auszusprechen:

Tiroler Unterland

Eder Werner, Mühlegger Otto, Nairz Wilfried, Seebacher Walter, Wagner Michael

Großraum Innsbruck und Tiroler Oberland

Habicher Alois, Hanika Dietmar, Hörtnagl Georg, Keplinger Herbert, Zöhrer Erwin

Vorarlberg

Drolle Gerd, Ehrbach Manfred, Radis Wilhelm, Weber Karl, Wlcek Franz

Sonder-RPP’s

Greylinger Helmut, Gunsam Ernst, Haslinger Alfred, Ing. Sieber Reinhard, Drolle Gerd, Ehrbach Manfred, Radis Wilhelm, Weber Karl, Gruber Robert, Thalhammer Hans-Peter

Homepage

Haslinger Alfred, Habicher Alois

Aus all den RPP-Fotografen sollen die zwei "Hauptverantwortlichen" eine besondere Erwähnung finden, denn Hanika Dietmar und Weber Karl haben hier zu den Bilddokumentationen den größten Teil dazu beigetragen. Schließlich ist ein herzlicher DANK auch allen RPP’lern für die Teilnahme an den gemeinsamen Veranstaltungen geschuldet. Und somit geht es frohen Mutes "auf ins nächste Jahrzehnt …" !!